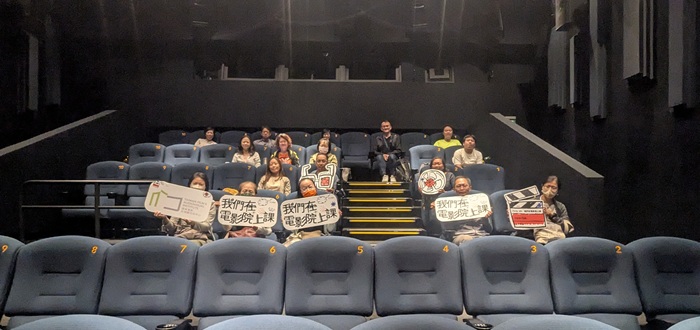

影視音實驗機構|《沒有她們的星球》|2025我們在電影院上課

影視音實驗機構|《沒有她們的星球》|2025我們在電影院上課

影視音實驗機構的師生來觀賞紀錄片《沒有她們的星球》,映後座談由翁皓怡老師主講,主題定為《抵抗公歷史的私影響》。這部電影出品於2024年,並於TIDF在台灣播映,老師當時曾與來自伊朗、目前流亡德國的法拉娜茲沙里菲(Farahnaz Sharafi)導演進行專訪,導演引用美國作家愛默生(Ralph Waldo Emerson)所說:「世間沒有歷史,只有傳記」,強調歷史並非權威、客觀,而是由「個人的傳記」組成,除了會隨書寫歷史的人而呈現不同的樣貌,更代表歷史背後藏著許多個體的生命經驗、個人思想。本片從導演出生(1979年)開始,一路講到2022年頭巾革命(艾米尼革命)。在2020年初決定拍這部片後,受到過程中發生各種事件的影響,交織出這部作品。

老師先為大家介紹「檔案影像」(Archive Footage),本片運用大量素材來源,從早期超八(Super 8)到用手機拍攝的數位影像。十九世紀電影發展初期,影像有類似新聞的功能,一路到戰爭報導,戰後更延伸出重新詮釋的藝術及批判意義。臺灣在同時期也有類似的東西,這些後來都變成所謂的檔案影像,可以成為某種歷史證據。另一種重要的檔案影像是家庭影像(Home Video),比如導演在片中從一開始就放入自己小時候在襁褓中的畫面,這些影像都是值得收藏、修復的,因為很多人可能藉由這些故事,才會把小時候的記憶存在腦海裡。

至於講題所述所謂「私」與「公」的辯證和對照,首先是導演的個人成長史相對於外部的大歷史,好比1979年由何梅尼率領的「革命」,讓伊朗從親美的君主國家一夕成為保守的宗教國家。其他還包括「群像」與「個體」,例如與導演聯繫,出現在1979年女性抗爭群像照片中的美國學者,以及從「家屋內部」到「公共空間」,例如導演認為家就是一個星球,在裡面可以做任何想做的事,直到他7歲上學時,才發現外面還有一個有著不同社會規範的星球。

導演大學畢業後就開始喜歡蒐集、購買別人的記憶。我們現在對影像的想像是摸不到的檔案,但電影最開始是實體的膠捲。她以個人身分、沒有系統地去二手市場找那些可能會被摧毀、消失的記憶,建立個人的典藏、抵抗遺忘。本片也架設網站,募集這些影片拍攝者或影像中人,讓這些看似匿名的存在藉由在各國公開放映的方式尋找這些記憶的主人。值得一提的是,另一條支線呈現導演的母親罹患阿茲海默症,這種病症就是一個不斷遺忘的過程,她把記憶歷史的過程交織剪輯在一起。而她無論是與母親視訊,或是透過講自己的影像交疊在伊朗家裡的畫面,都是在看似不存在的人和空間產生彷彿實體的觸碰和並置,也就是一種記憶的方式。