開南大學及台北科大附屬農工|《神人之家》|2025我們在電影院上課|影像教育活動

開南大學及台北科大附屬農工|《神人之家》|2025我們在電影院上課|影像教育活動

映前講者:盧盈良(本片導演)

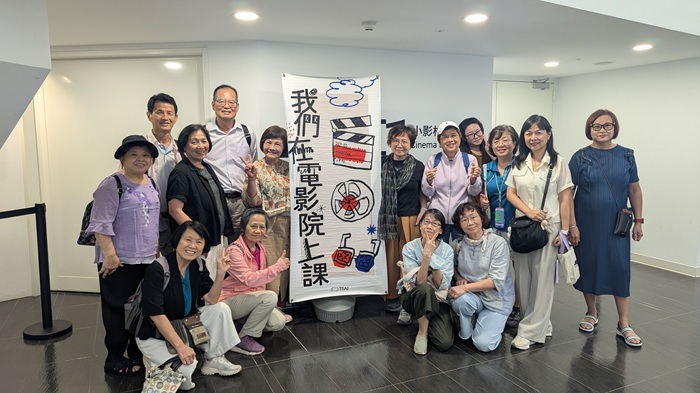

桃園開南大學的電影系及台北科技大學附屬農工的同學們,一起前來影視聽中心參加紀錄片《神人之家》導演盧盈良的映前座談,並於同日下午在影視聽中心的小影格觀看本作品。講座除了是導演的創作經驗分享外,更是一段關於失落與歸途、疏離與和解的家庭故事,由導演本人娓娓道來。

二十年的漂泊與歸返

十八歲那年,阿良導演帶著對電影的熱愛與對未來的憧憬,毅然離開嘉義民雄的家鄉,隻身前往台北追尋夢想。那個看似必然的離別,卻在他心中留下了難以彌補的空白。二十多年後,一通母親的電話。將他拉回原點,也成為他重新審視自己與家庭關係的契機。

離家多年,他早已習慣了都市的步調與獨處的生活,突然要面對家鄉的一切,尤其是那些曾經迫使他逃離的人、事、物,對他而言是極大的挑戰。導演坦言,當初帶著攝影機回家,某種程度上是為了在自己與家人之間築起一道保護屏障,得以藉著鏡頭與他們保持安全距離。

鏡頭下的自我省思

現場的學生對導演如何處理家族秘密與情感的問題尤為好奇。導演回應:拍攝過程中,他經歷了深刻的自我反思。起初,他將家庭問題的責任歸咎於他人—哥哥的特殊能力、父親的賭債、母親的沉默,隨著他帶著鏡頭的進入家庭生活,他意識到自己的缺席也是這個家難以癒合的傷口之一。當他承認自己並非完美的兒子或弟弟時,那種釋然的感覺讓他以更包容的心態看待家庭的缺陷。

創作中的取捨與平衡

這種轉變並非一蹴可及。他描述了一個漫長而循環的過程—記錄、觀看、思考、再記錄。攝影機不再是隔絕他與家人的工具,反而成為了連結的媒介。透過觀看家人日常生活的點滴,他重新認識了這些與他血脈相連卻又陌生的人們。

另外,對於紀錄片的創作過程,阿良導演沒有遵循嚴格的腳本或預設結構,而是讓故事在拍攝過程中自然浮現。這種方法論體現了他對生活真實性的尊重,也為影片注入了不可預期的生命力。面對大量素材時,他並非漫無目的地收集,而是始終以自己的觀點為指引,有選擇地捕捉那些能夠傳達內在情感的瞬間。而盧盈良認為他的創作靈感,通常是來自於負面情緒,他不太是位傳遞正面價值觀、或是帶來勵志故事的紀錄片導演。

療癒之旅的真實面貌

導演特別強調,《神人之家》並非一個完美的和解故事。拍攝結束後,家人之間的關係雖有改善,但並未達到童話般的大團圓結局。他們仍會爭吵,仍有誤解,關係中的張力依然存在,但不同的是,他們開始學會在這些張力中共存,並且用更開放的心態互相理解。

座談接近尾聲時,導演談到了他對這部作品最終目的的理解。起初,他只想為母親拍攝一張照片作為遺照使用;之後,他希望透過影像留下家庭的記錄;最終,這部作品成為了他獻給家人的禮物,也是他與年少自己和解的方式。

圖、文/木木清、劉身威

典藏電影教育活動聯繫:hornerliu@tfai.org.tw