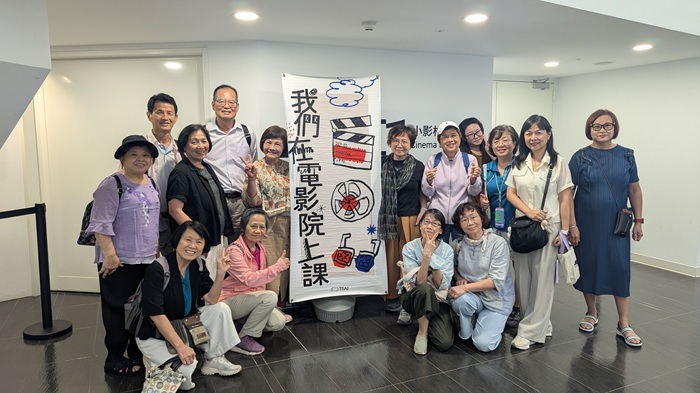

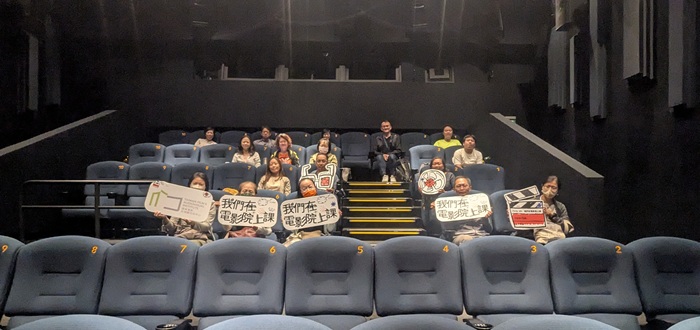

全國大專夏季學院|《小逃犯》修復版|典藏電影教育活動

全國大專夏季學院|《小逃犯》修復版|典藏電影教育活動

映後講者:孫世鐸(專業影像教育講師)

現在的台灣觀眾對張佩成導演相對陌生,若我們觀察他的創作會發現,從1969年的台語片《淚的小花》到1984年台灣新電影的《小逃犯》,台灣電影史上不同時期,都有其展現當代風格的作品產出,更於1976年以《狼牙口》獲頒第十三屆金馬獎最佳導演獎,足可見張佩成導演不可小覷的才華及實力。

本次選片為《小逃犯》,描述年輕逃犯因逃避追捕而躲進台北某公寓,這是一個姊姊忘我地期盼愛情、哥哥叛逆,媽媽則是下了班還忙著與鄰居打麻將,而剛好今天爸爸又在外地出差的平凡家庭;在這看似彼此依靠卻又疏離的親情中,逃犯與最小的兒子小虹在儲藏室中,發展出相知相惜的情感。

本片延續台灣新電影的寫實,並隨著逐漸鬆綁的社會氛圍,加入逃犯、槍械、殺人、搶銀行等社會命題,發展成為另一種社會寫實。除了內容的寫實,音效師杜篤之在本片的聲音實驗,奠定了台灣電影進入現場收音時代的重要基礎,編劇為甫入影視製作產業的蔡明亮,出品人兼女主角楊惠姍則首度演出母親角色,以不上妝追求寫實,並以本片擺脫豔星形象,獲得第二十一屆金馬獎最佳女主角獎。

居住空間與場景調度

講師孫世鐸先從「印象最深刻的角色」這問題切入,之後在探討電影中的「空間」時,大家都對這部電影在一個四房兩廳有前後陽台的公寓中拍攝,而導演利用不同人物視角以及鏡位切換的技巧,展現了精彩的場面調度感到折服。有同學發現躲在儲藏室中的逃犯以第三人視角,觀看這個家庭每一個人物之間的互動情形,讓平常不為人知的家庭生活在窺視中被公開,也因此對在家庭中年紀最小卻總是被忽視的小虹產生了憐憫之情;另外也有同學認為通往後陽台的出口,其實就是這整個事件的終結,只要逃犯從那個門走出去故事就結束,但為何逃犯不選擇離開呢?是因為發現小虹是自己的投射嗎?這部台灣新電影時期的創作,透過對家庭和社會議題的描繪,反映出當時家庭為了生計和物質生活而奔波的現狀,也因此家人與家人之間較為疏離,例如「鑰匙兒童」的出現或父母對孩子疏於關心等等,都可說是當時功利主義盛行的「產物」。

社會現象與時代氛圍的捕捉

本片不僅處理家庭內部事務,也捕捉了1980年代台灣的社會現象及時代氛圍,電影中對「逃犯與警察」的描繪,雖然可能以戲劇化或諷刺的方式呈現,但背後卻是真實的社會背景。例如,當時打麻將可能被視為賭博而有被警察逮捕的風險,以及曾頻繁發生「擄人勒索」(綁架小孩勒索)的案件,這與台灣經濟起飛的時代背景有關。孫世鐸也指出《父子關係》及《西別海岸》等作品也探討了類似的社會議題,如父親的生意困境、年輕逃犯等,都與當時的社會現實緊密相關。

物件(符號)與媒體的象徵意義

電影中出現的日常物件和媒體也象徵了時代的變遷,例如電影中提到的錄影帶,不僅是當時流行文化的載體,也象徵著80年代女性情慾自主等議題。家中的各種聲響,如電視聲、音樂聲、電話聲、電鈴聲等,營造出一個「很吵」的家庭環境,描繪出當時的集合式住宅戶戶相鄰,即使看不見屋內發生的事情,也可聽見細微的「動靜」,這種既隱蔽又開放的居住環境。而本片即使是音效,也經由後製錄製和模擬營造出寫實的感覺,這表明「寫實」本身也可以是一種透過藝術手法建構的狀態,而非簡單的記錄。

《小逃犯》是一部揉合社會觀察、家庭描繪與聲畫實驗的作品,不僅體現張佩成導演的創作高度,也具備值得重新認識的文化價值與歷史意義,即使放到現在拍攝科技發達的台灣影業,仍為不可多得的優秀創作。

圖、文/劉身威

典藏電影教育活動聯繫:hornerliu@tfai.org.tw